Die Schuleinschreibung für September 2026 läuft gerade auf Hochtouren, und in vielen Wiener Wohnzimmern stellt sich derzeit dieselbe Frage: „Was sollte mein Kind jetzt schon können?“ Eltern wollen vorbereiten, unterstützen, nichts dem Zufall überlassen. Die Sorge ist verständlich: Niemand möchte, dass das eigene Kind bei der Schulreifefeststellung im Februar ins Hintertreffen gerät. Doch genau diese Sorge führt oft zu einem Missverständnis, das mehr schadet als nützt.

Die Wahrheit ist: Es gibt nichts zu üben.

Nicht im herkömmlichen Sinn. Denn Schulreife ist kein Leistungsstand, den man durch Training erreicht. Sie ist ein Entwicklungsstand – und Entwicklung braucht vor allem eines: Zeit.

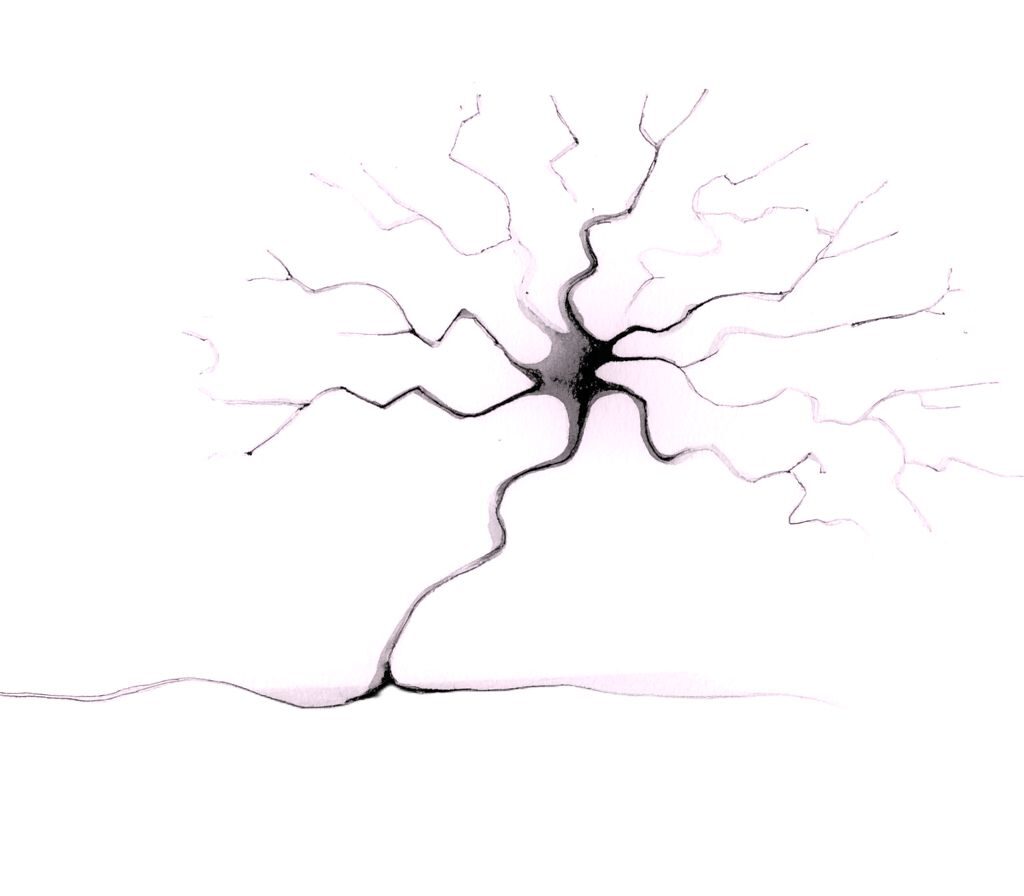

Was die Hirnforschung uns über Entwicklung lehrt

Das menschliche Gehirn ist bei der Geburt in weiten Teilen „unfertig“. Während die Anzahl der Nervenzellen konstant bleibt, geschieht das Entscheidende in den Verbindungen zwischen ihnen: den Synapsen. Bis zum dritten Lebensjahr verfügt ein Kind über etwa 200 Billionen solcher Verbindungen – doppelt so viele wie ein Erwachsener. Das Gehirn eines Dreijährigen ist buchstäblich aktiver als jenes seiner Eltern.

Was dann folgt, ist ein faszinierender Prozess: Das Gehirn optimiert sich. Häufig genutzte Verbindungen werden verstärkt, selten genutzte abgebaut. „Use it or lose it“ nennt die Forschung dieses Prinzip. Doch dieser Umbau geschieht nicht gleichmäßig. Verschiedene Hirnregionen reifen zu unterschiedlichen Zeitpunkten – je nachdem, wann sie im Leben gebraucht werden.

Die Areale für Sehen und Bewegung entwickeln sich früh, schon in den ersten Lebensmonaten und -jahren. Die Sprachzentren erleben ihre intensivste Wachstumsphase zwischen dem dritten und sechsten Lebensjahr. Doch die Stirnlappen – jene Regionen, die für Planung, Impulskontrolle, logisches Denken und zielgerichtetes Lernen zuständig sind – reifen erst deutlich später. Ihre volle Funktionsfähigkeit entwickelt sich weit über die Volksschulzeit hinaus, teilweise bis ins junge Erwachsenenalter.

Mit sechs Jahren beginnt eine neue Phase: Die zunehmende Reife der Stirnlappen erlaubt es Kindern, sich besser zu konzentrieren, Gefühle zu regulieren und Bedürfnisse hinauszuschieben. Sie können logischer denken, Aufgaben strukturiert angehen, „vernünftiger“ handeln. Diese Fähigkeiten sind die eigentliche Grundlage für erfolgreiches schulisches Lernen.

Und sie entstehen nicht durch Übung. Sie entstehen durch Reifung.

Zeitfenster – und die Angst, sie zu verpassen

Immer wieder hört man von „kritischen Zeitfenstern“ oder „sensiblen Phasen“, in denen bestimmte Fähigkeiten besonders leicht erworben werden können. Das stimmt – und es verunsichert viele Eltern zutiefst. Die Sorge: „Wenn ich jetzt nicht fördere, ist es später zu spät.“

Diese Angst ist nachvollziehbar, aber unbegründet. Denn: Diese Fenster sind großzügig bemessen. Die sensible Phase für Sprache dauert bis zum sechsten oder siebten Lebensjahr. Für Motorik bis zum vierten Jahr. Für Emotionen von der Geburt bis zur Pubertät. Das sind keine engen Türspalte, durch die man hastig hindurchschlüpfen muss. Es sind weite Landschaften, durch die Kinder in ihrem eigenen Tempo wandern dürfen.

Und selbst wenn ein Zeitfenster sich schließt: Das Gehirn lernt ein Leben lang. Neue Synapsen entstehen ständig, bis ins hohe Alter. Was in einer Phase verpasst wurde, kann in einer anderen nachgeholt werden – vielleicht nicht mit derselben Leichtigkeit, aber mit derselben Wirksamkeit.

Das Entscheidende ist: Kinder brauchen keine künstliche Förderung. Sie brauchen eine anregende Umgebung.

Was Kinder wirklich brauchen

Wenn Eltern bei der Schuleinschreibung fragen, was sie zu Hause „üben“ sollten, lautet die ehrliche Antwort: Leben Sie mit Ihrem Kind.

Kinder lernen durch Erleben, nicht durch Drill. Ein Sechsjähriges, das beim Tischdecken hilft, entwickelt räumliche Vorstellung und Mengenverständnis. Ein Kind, das mit Bausteinen spielt, schult Feinmotorik und logisches Denken. Ein Kind, das Geschichten vorgelesen bekommt, entwickelt Sprachgefühl und Vorstellungskraft. Ein Kind, das im Park klettert, fördert Gleichgewicht und Körpergefühl.

Keine dieser Aktivitäten ist „Vorbereitung auf die Schule“. Alle sind es.

Die Schulreifefeststellung prüft nicht, ob ein Kind schon lesen, schreiben oder rechnen kann. Sie prüft, ob grundlegende Entwicklungsschritte vollzogen sind:

- Kann das Kind sich verständlich ausdrücken? Nicht perfekt, aber in ganzen Sätzen.

- Versteht es einfache Arbeitsanweisungen? Nicht immer beim ersten Mal, aber grundsätzlich.

- Kann es Formen unterscheiden, Mengen abschätzen? Nicht bis hundert zählen, aber „mehr“ und „weniger“ erfassen.

- Kann es sich eine Weile konzentrieren? Nicht stundenlang, aber für eine kleine Aufgabe.

- Kann es mit Frustration umgehen? Nicht stoisch, aber ohne vollständig zu kollabieren.

All das sind keine Fähigkeiten, die man „trainiert“. Sie sind Ausdruck einer Hirnreifung, die organisch verläuft – wenn man sie lässt.

Warum früher nicht immer besser ist

In den letzten Jahrzehnten hat sich ein Phänomen verfestigt, das man als „Frühförderungs-Wahn“ bezeichnen könnte. Eltern sollen mit Babys Englisch sprechen, Dreijährige in Vorschulprogramme schicken, Fünfjährigen das Lesen beibringen. Die Idee: Je früher, desto besser.

Die Hirnforschung sagt: Nicht unbedingt.

Denn ein Gehirn, das noch nicht reif ist für eine Aufgabe, kann sie entweder gar nicht bewältigen – oder nur mit enormem Aufwand und unter Stress. Ein Kind, das mit vier Jahren zum Lesen gezwungen wird, obwohl die neuronalen Strukturen noch nicht ausgereift sind, lernt vielleicht tatsächlich Buchstaben zu entziffern. Aber zu welchem Preis? Der Prozess wird mühsam, frustrierend, oft angstbesetzt. Und die Freude am Lesen – die eigentliche Basis für lebenslanges Lernen – geht verloren.

Dasselbe Kind, das ein Jahr später, mit reiferen Hirnstrukturen, das Lesen lernt, erlebt den Prozess ganz anders: flüssig, erfolgreich, lustvoll.

Zeit schenken ist manchmal die größte Förderung.

Was tun, wenn das Kind „noch nicht so weit“ ist?

Nicht alle Kinder entwickeln sich im selben Tempo. Manche sind mit sechs schon weit, andere brauchen noch ein halbes Jahr oder länger. Und das ist normal. Entwicklung ist keine Einbahnstraße mit festen Meilensteinen, sondern ein individueller Weg.

Die Schulreifefeststellung im Februar ist kein Test, den man „besteht“ oder „nicht besteht“. Sie ist eine Momentaufnahme, eine Einschätzung, ob ein Kind zum Schulbeginn im September die nötige Reife mitbringen wird. Und wenn nicht? Dann gibt es die Möglichkeit der Vorschulstufe – nicht als Defizit, sondern als Geschenk. Ein Jahr mehr Zeit, um zu reifen. Ein Jahr ohne Druck, ohne Überforderung, ohne das Gefühl, „hinterherzuhinken“.

An der OVS Zeltgasse haben wir die selektionsfreie Schuleingangsphase eingerichtet – ein pädagogisches Konzept, das genau diesem Gedanken Rechnung trägt. Kinder können als Vorschulkinder in der ersten Klasse dabei sein und haben bis zum Ende der zweiten Klasse Zeit für ihren individuellen Reifeprozess. Es gibt keine Trennung, keine Stigmatisierung, keine Aussonderung. Stattdessen lernen alle Kinder gemeinsam, jedes in seinem Tempo, jedes mit seinen Stärken.

Wer mehr Zeit braucht, bekommt sie. Wer schneller voranschreitet, wird nicht gebremst. Die selektionsfreie Schuleingangsphase ist keine Notlösung – sie ist die Anerkennung dessen, was die Entwicklungsforschung längst weiß: Kinder reifen unterschiedlich schnell, und das ist nicht nur in Ordnung, sondern natürlich.

Hinzu kommt: Unsere Schule arbeitet mit dem offenen ganztägigen Konzept. Das bedeutet: Der verpflichtende Unterricht endet zu einer festen Zeit, und danach haben Familien die Freiheit zu entscheiden. Wer Betreuung braucht, findet sie bei uns. Wer aber am Nachmittag Zeit hat – für gemeinsame Unternehmungen, für Museumsbesuche, für Spielplatzabenteuer, für das stille Nebeneinandersitzen auf dem Sofa –, der kann diese Zeit nutzen.

Hinzu kommt: Unsere Schule arbeitet mit dem offenen ganztägigen Konzept. Das bedeutet: Der verpflichtende Unterricht endet zu einer festen Zeit, und danach haben Familien die Freiheit zu entscheiden. Wer Betreuung braucht, findet sie bei uns. Wer aber am Nachmittag Zeit hat – für gemeinsame Unternehmungen, für Museumsbesuche, für Spielplatzabenteuer, für das stille Nebeneinandersitzen auf dem Sofa –, der kann diese Zeit nutzen.

Wir glauben: Die wertvollsten Entwicklungsräume entstehen nicht in durchgetakteten Förderprogrammen, sondern in jenen Momenten, in denen Eltern und Kinder einfach zusammen sind.

Im offenen Ganztag respektieren wir die Autonomie von Familien und schaffen zugleich ein verlässliches Angebot für jene, die es brauchen. Flexibilität ohne Zwang. Struktur ohne Starrheit.

Was Eltern jetzt tun können – und was nicht

Wenn Sie Ihr Kind wirklich auf die Schule vorbereiten wollen, dann nicht mit Arbeitsblättern oder Lern-Apps. Sondern mit dem, was Entwicklung wirklich nährt:

Geben Sie Ihrem Kind Raum zum Spielen. Freies, selbstbestimmtes Spielen ist die wichtigste „Förderung“ überhaupt. Es trainiert Kreativität, Problemlösung, Frustrationstoleranz, soziale Kompetenz.

Sprechen Sie mit Ihrem Kind. Über das, was es bewegt. Über Alltägliches und Außergewöhnliches. Sprache entsteht im Dialog, nicht durch Vokabeltraining.

Lassen Sie Ihr Kind selbstständig werden. Schuhe binden, Jause einpacken, Konflikte mit Geschwistern lösen. Das sind die Fähigkeiten, die in der Schule zählen.

Lesen Sie vor. Nicht, um das Lesen zu üben, sondern um Geschichten zu erleben. Um Nähe zu schaffen. Um Fantasie zu wecken.

Vertrauen Sie dem Tempo Ihres Kindes. Es wird laufen lernen, sprechen lernen, denken lernen – zur rechten Zeit. Ihre Aufgabe ist nicht, diesen Prozess zu beschleunigen. Ihre Aufgabe ist, ihn zu ermöglichen.

Das Geschenk der Zeit

In einer Welt, die ständig nach Optimierung ruft, ist es ein radikaler Akt, Zeit zu schenken. Zeit zum Wachsen. Zeit zum Reifen. Zeit, um einfach Kind zu sein.

Die Schulreifefeststellung im Februar wird zeigen, wo Ihr Kind steht. Nicht, weil Sie perfekt vorbereitet haben. Nicht, weil Sie die richtige Förderung gefunden haben. Sondern weil Ihr Kind ein halbes Jahr älter ist als jetzt – und in diesem halben Jahr wird in seinem Gehirn mehr passieren, als jede Förderung je bewirken könnte.

Das Gehirn Ihres Kindes arbeitet. Rund um die Uhr. Ohne Ihr Zutun.

Ihre Aufgabe ist nicht, diesen Prozess zu steuern. Ihre Aufgabe ist, ihn zu schützen. Vor Überforderung. Vor Druck. Vor der Illusion, dass früher immer besser ist.

Denn manchmal ist später genau richtig.

Schlussbemerkung

Und wenn Sie Ihr Kind ansehen – wirklich ansehen, mit all seiner Lebendigkeit, seiner Neugierde, seiner Verletzlichkeit –, dann wissen Sie das bereits. Sie wissen, dass dieses kleine Wesen vor Ihnen auf seinem eigenen Weg ist. Einem Weg, den niemand außer ihm selbst gehen kann. Einem Weg, der seine eigene Zeit braucht.

Und wenn Sie Ihr Kind ansehen – wirklich ansehen, mit all seiner Lebendigkeit, seiner Neugierde, seiner Verletzlichkeit –, dann wissen Sie das bereits. Sie wissen, dass dieses kleine Wesen vor Ihnen auf seinem eigenen Weg ist. Einem Weg, den niemand außer ihm selbst gehen kann. Einem Weg, der seine eigene Zeit braucht.

Ihre Liebe gibt ihm Wurzeln. Ihr Vertrauen gibt ihm Flügel. Und Ihre Geduld gibt ihm die Zeit, die er braucht, um beides zu nutzen.

Es ist kein Wettlauf. Es ist kein Marathon. Es ist ein Werden. Und Werden braucht seine Stunde.

Der französische Philosoph und Pilot Antoine de Saint-Exupéry, der in seinem „Kleinen Prinzen“ die Weisheit der Langsamkeit besang, schrieb einmal:

„Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.“

Das Wesentliche an der Entwicklung Ihres Kindes – das, was wirklich zählt – sehen Sie nicht auf Checklisten. Sie sehen es nicht in Leistungstabellen. Sie sehen es in den Augen Ihres Kindes, wenn es etwas zum ersten Mal versteht. In seiner Stimme, wenn es Ihnen von seinem Tag erzählt. In seiner Hand, die die Ihre sucht, wenn es unsicher ist.

Das ist Reife. Das ist Wachstum. Das ist das Wunder, das geschieht, wenn wir aufhören zu drängen – und anfangen zu begleiten.

Hinweis für Eltern der zukünftigen Erstklässler 2026/27:

Die Schulreifefeststellung findet von Februar bis Anfang März 2026 statt. Sie ist kein Test, sondern ein Treffen, Gemeinschaft und Gespräche – vor allem: Bringen Sie Vertrauen mit. In Ihr Kind. In seine Entwicklung. In die Zeit, die es braucht.